|

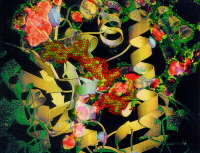

Proteine

spielen bekanntlich eine wichtige Rolle bei allen Vorgängen des Lebens.

Sie sind aber auch interessante Polymere, also Verbindungen aus

Riesenmolekülen. Wenn es gelingt, die biologischen, also lebendigen

Proteine mit ''toten'' Materialen zu verknüpfen, kann das zu völlig

neuartigen Materialien führen. Wissenschaftler der Universität Leipzig

forschen derzeit daran, wie diese bisher unbekannte Verknüpfung

praktisch gehandhabt und theoretisch erklärt werden kann. Ein

internationaler Workshop am Donnerstag widmete sich diesem Thema.

Vorstellbar ist das Einbringen von Biomolekülen zum Beispiel bei

opto-elektronischen Bauelementen wie sie in Computern verwendet werden.

Wenn diese im Gegensatz zur heute üblichen Halbleiter-Elektronik auch

aus Polymeren bestehen, ergäbe das einen Durchbruch bei der weiteren

Miniaturisierung der Bauelemente. Andererseits ermöglichen erst

Biomoleküle die Ausnutzung eines sehr mächtigen Wirkprinzips in der

Natur, nämlich der spontanen Selbstanordnung von Molekülen. Strukturen

eines gewünschten Bauelements können somit von selbst wachsen, ohne

dass sie zeitaufwendig von Menschenhand geschaffen werden müssten. Die

ersten Schritte bei der Verwirklichung solcher Visionen konnten an der

Universität Leipzig experimentell bereits umgesetzt werden: Ein

Beispiel bieten Peptide, also Eiweiße, die an der Regulation des

Zellstoffwechsels und der Interaktion zwischen Zellen beteiligt sind.

Einige von ihnen wollen von selbst nur auf einem ganz speziellen der

angebotenen Halbleiter haften, während sie sich in der Gegenwart

anderer Oberflächen zu großen Clustern ballen und eine Verknüpfung

verweigern. Jetzt gilt es, nach einer Beschreibung und theoretischen

Erklärung dieser Prozesse auf atomarer Ebene zu suchen.

Für beide der zu verknüpfenden Elemente ist an der Universität Leipzig

große Kompetenz vorhanden. So fungiert die Einrichtung als

Sprecher-Universität des Sonderforschungsbereichs 610 ''Proteinzustände

mit zellbiologischer und medizinischer Relevanz'', in dem

Proteinzustände theoretisch vorhergesagt, aber auch praktisch

untersucht werden. Zudem können in Leipzig am Institut für Biochemie

Peptide speziell hergestellt und Proteine chemisch modifiziert und mit

Sonden versehen werden, die besonders für eine Anheftung an Materialien

geeignet sind. Auf der Seite der Physik sind vor allem theoretische

Physiker und Biophysiker aus der Arbeitsgruppe Halbleiterphysik und dem

Institut für Biochemie beteiligt. Im Bereich der computerorientierten

Quantenfeldtheorie wird die Haftung von Polymeren und Peptiden an

adsorbierenden Oberflächen untersucht.

Diese Arbeit findet auch international zunehmend Aufmerksamkeit.

Wissenschaftler der Universität Leipzig haben sich am 16. Juni 2005 im

Rahmen des Workshops ProtFold05 getroffen, der vom

Naturwissenschaftlich-Theoretischen Zentrum organisiert wurde, um mit

internationalen Gästen innovative Konzepte dieser Verknüpfung von neuen

Materialien und Proteinen zu diskutieren. So ging es unter anderem um

die Fragen: Wie stellt man chemisch modifizierte Proteine her, die an

andersartige Oberflächen binden können? Wie erlangen die Proteine

spezielle, gewünschte Eigenschaften? Oder wie kann man das Interagieren

von Oberflächen mit Proteinen beschreiben?

''Bei unserem Workshop wurde deutlich, dass an den Schnittstellen von

Wissenschaftsgebieten völlig Neues entstehen kann'', so Prof. Dr.

Annette G. Beck-Sickinger von der Fakultät für Biowissenschaften,

Pharmazie und Psychologie der Universität. Im Grenzgebiet von Proteinen

und Materialien, also dort wo die Weisheit der lebendigen Natur die

Grenzen der bisherigen Materialwissenschaft überschreitet, kann in

Leipzig noch viel erreicht werden.''

Beteiligt sind u.a. Prof. Wolfhard Janke, Theoretische Physik; Prof.

Hans-Jörg Hofmann, Biophysikalische Chemie; Prof. Marius Grundmann,

Halbleiterphysik und Prof. Annette Beck-Sickinger, Biochemie.

siehe auch: www.sfb610.de

Marlis Heinz

|